階層別研修ごとの主なカリキュラム事例や実施する際のポイントなどについて紹介!

階層別研修とは、役職や年齢・勤続年数などに応じて社員を分けて開催する研修のことです。

階層別研修では、各階層に合わせた研修のカリキュラムが必要になります。

このカリキュラムについて、具体的にどのようなものがあるのか、あまり把握していないという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、階層別研修ごとの主なカリキュラム事例や実施する際のポイント・メリット・デメリットについて解説します。

目次

階層別研修とは?

階層別研修とは、役職や年齢・勤続年数などに応じて社員を分けて開催する研修のことです。

それぞれの階層で必要な知識やスキルを習得することを目的としています。

新入社員や若手社員・中堅社員など、さまざまな階層があります。

階層別研修の目的

階層別研修を行う目的として、主に以下の2つがあります。

- 各階層に対して会社が期待する役割を伝える

- スキルの習得やノウハウの共有

それぞれ解説します。

各階層に対して会社が期待する役割を伝える

階層別研修には、各階層に対して会社が期待する役割を伝える目的があります。

階層が上がるとそれに応じて新たな役割が与えられます。組織としての方向性、そして各階層に求められている役割を周知させるには、階層別研修が効果的です。

各階層では以下のような役割を理解してもらいます。

- 新入社員:社会人としての自覚を持ち、基本的なビジネスマナーや業務の進め方を身につける。

- 若手社員:一人前のプレイヤーとして業務を遂行し、個人の目的達成と後輩の指導を行う。

- 中堅社員:プロフェッショナルとして、目標達成に取り組む。管理職と現場の橋渡しとして、組織全体の成果を高めることを意識する。

- 管理職:企業理念や経営方針を正しく理解した上で、目標を達成するために必要なマネジメントを行う。

スキルの習得やノウハウの共有

スキル習得・ノウハウ共有も階層別研修の重要な目的です。

階層が上がれば、社員に求められるスキルやノウハウはそれまでと違ってより高度に、多種多様になります。そのため階層ごとの役割を理解していても、スキルやノウハウがなければ業務の遂行はできません。OJTや自己啓発だけでは、十分な育成は行えません。

そのため階層別研修では、階層が上がった社員がスムーズに業務を遂行し、組織全体の成果を高められるように、効率的なスキルの習得やノウハウの共有を行います。

階層別研修を実施するメリット・デメリット

階層別研修を実施することで、階層ごとにおける必要なスキルや知識を習得できることはもちろん、同じ階層の社員に対して一括で同一の内容を教えられるので、教育コストの削減につながります。

また、受講者同士で情報を共有し合うことで、自身の現状を把握することも可能です。

ただし、階層における必要なスキルや知識を既に習得している受講者にとっては、退屈な時間に感じるかもしれません。

階層によって受講者が大人数であることも予想されるので、スケジュール調整が難しいのもデメリットといえます。

階層別研修の基礎知識についてさらに詳しく知りたいのであれば、以下の記事をご覧ください。

階層別研修ごとの主なカリキュラム事例

階層別研修ごとの主なカリキュラム事例について、以下の階層ごとに分けて順番に紹介します。

- 新入社員研修

- 若手社員研修

- 中堅社員研修

- 管理職研修

- 役員研修

新入社員研修

新入社員研修は、主に入社して数ヵ月ほどの社員が対象となります。

学生から社会人になったばかりなので、社会人としての常識を学び、会社の一員であるという自覚を持ってもらうために、以下のようなカリキュラムを実施します。

- コンプライアンス研修:

情報セキュリティ対策やハラスメント対策・一般常識などについて学習する研修 - ビジネスマナー研修:

社会人としての挨拶の仕方や言葉遣い・電話対応・メールの作成方法などについて学習する研修 - OA研修:

実際の業務で使用するExcelやWord・PowerPointなど、OAソフトの使用方法について学習する研修

ビジネスマナー研修の場合には、座学形式だけでなくロールプレイ形式の内容を取り入れるのがおすすめです。

若手社員研修

若手社員研修は、主に入社して3〜5年目の社員が対象となります。

若手社員には、現場の最前線で活躍してもらいたいと多くの企業が考えているので、以下のようなカリキュラムを実施するのがおすすめです。

- 対人スキル向上研修:

対人関係を構築するためのスキルやテクニックなどについて学習する研修 - プロジェクトマネジメント研修:

プロジェクトを成功させるための計画作成や人員配置・スケジュール調整などについて学習する研修 - ロジカルシンキング研修:

物事を論理的に考える思考を身につけるための研修

中堅社員研修

中堅社員研修は、役職に就いていない入社3年目以降の社員が対象となります。

中堅社員には、チーム全体を引っ張るリーダーとしての役割や、リーダーを支える補佐的な役割を担ってほしいと考える企業が多いので、以下のようなカリキュラムを実施するのがおすすめです。

- セルフマネジメント研修:

自身の仕事を振り返って改善するためのノウハウや、チームの成果を上げるための方法などについて学習する研修 - フォロワーシップ研修:

リーダーをサポートできるよう、フォロワーの考え方や役割などについて学習する研修 - メンター研修:

メンターとして部下の精神的支柱となれるよう、コミュニケーションスキルやコーチングスキルなどについて学習する研修 - リーダー研修:

チームや組織内でリーダとして活躍できるようなスキルや知識などについて学習する研修

管理職研修

管理職研修は、主に係長や課長・部長などが対象となります。

管理職には、部下のマネジメントや人材育成などが求められるので、以下のようなカリキュラムを実施するのがおすすめです。

- マネジメント研修:

部下をマネジメントする上で重要なスキルや知識などについて学習する研修 - リーダー育成研修:

リーダーとなる人材を発見したり育成したりする方法について学習する研修 - コーチング研修:

コーチングで必要な傾聴力や質問力・フィードバック力などについて学習する研修

役員研修

役員研修は、主に取締役や代表取締役などが対象となります。

役員は、事業方針を決定したり組織全体を管理したりすることが主な役割ですので、以下のようなカリキュラムを実施するのがおすすめです。

- 財務戦略研修:

経営する上で資金の集め方や管理方法などについて学習する研修 - アカウンティング研修:

会計や財務の知識について学習する研修 - コンプライアンス研修:

法令違反を防ぐためにコンプライアンスについて学習する研修

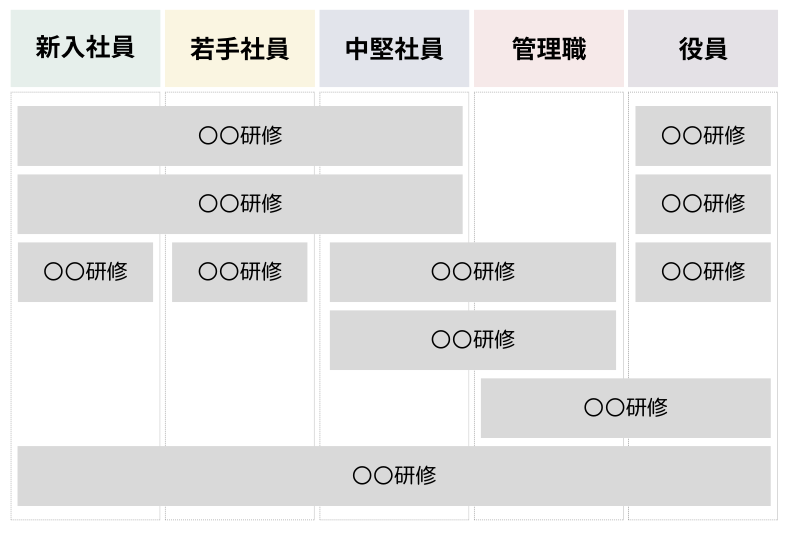

階層別研修体系図とは

階層別研修体系図とは、階層ごとに求められる役割・スキル・目標・研修内容を明確にして図として表すものです。

例えば研修体系図を用いずに文字のみで表す場合、

「新入社員の目標は社会人の基礎を身につけること。研修では業務の基礎スキルやタイムマネジメントを研修で学ぶ。」

「中堅社員の目標はチームのリーダーになることであり、研修では業務の基礎スキルとともに、リーダーシップやキャリアアップについて学ぶ」

といったように、やや分かりにくくなってしまいます。このように分かりにくい状態では、教育担当者ごとに認識の違いが起こりやすく、無計画で継続性のない教育が行われる可能性があります。そうした教育では、どんなに労力やコストをかけたとしても、成果は出にくいものです。

一方、階層ごとに必要な研修、研修成果を高めるのに必要なフォローなどがまとめられている階層別研修体系図があればそのような問題は起こりません。

階層別研修体系図は、階層ごとの目標や必要な研修を図でまとめ、ひと目見て誰もが分かるように整理されています。

そのため、担当者ごとの認識違いも起きにくく、継続的な研修を計画的に行えるようになります。

階層別研修体系図の作り方

階層別研修体系図を作る流れは以下の通りです。

①体系図の項目を検討する

階層にあたる役職や等級などの縦軸、そして研修内容の横軸に分け、体系図に必要な項目を検討していきます。

②社員の役割を明らかにする

縦軸に設定した階層ごとの役割を明らかにします。そして、階層ごとにどのような教育が必要となるか検討していきます。階層ごとに求められる役割は企業ごとに異なりますので、自社にあわせて検討していきましょう。

③研修ニーズを調査する

研修テーマを検討するために、各階層の社員や上司にヒアリングし、現場ニーズを調査します。研修内容を担当者のみで策定すると実際の現場の状況とはかけ離れてしまうことがあるためです。

④研修内容を決定する

現場ニーズを考慮して検討された研修テーマに合わせ、具体的な研修内容を決めていきます。

⑤図式化する

これまでの流れで明らかになった事柄を、表形式で図式化していきます。

階層別研修を実施する際のポイント

階層別研修を実施する際には、以下4つのポイントを意識しましょう。

- 企業全体で階層別研修の重要性を理解する

- 定期的に内容を見直す

- アウトプットする機会を設ける

- 階層ごとに必要なスキルや知識を把握する

順番に解説します。

企業全体で階層別研修の重要性を理解する

階層別研修は、昇格した際に必ず開催されるものであるため、適切な運用が行われていないと形骸化する恐れがあります。形骸化すると開催すること自体が目的となってしまい、階層別研修本来の効果が期待できなくなってしまうでしょう。

企業全体で、なぜ階層別研修を行うのか目的や重要性を周知し、理解してもらうように心がけましょう。

定期的に内容を見直す

基本的に階層別研修のカリキュラムは、一度作成したら繰り返し利用できます。ただし、時代の変化や会社の状況の変化に伴って内容を修正するべき場合があります。

また、何度か実施していくうちに、研修の効果が不十分で内容の改善が必要だと感じることもあるでしょう。

よりよい研修となるよう、定期的に内容を見直すようにしましょう。

アウトプットする機会を設ける

いくら有意義な階層別研修を実施できたとしても、時間が経過するにつれて記憶は次第に薄れていきます。

階層別研修で学習した内容が忘れ去られてしまってはまったく意味がありません。

研修が時間の無駄となってしまわないよう、必ずアウトプットする機会を設け、知識やスキルの定着を図りましょう。

階層ごとに必要なスキルや知識を把握する

階層別研修を実施しても、受講者が求める内容でなければ意味がありません。

そのため、階層別研修を実施する前に、階層ごとに必要なスキルや知識を把握しておきましょう。

実際の現場で働いている社員に直接聞いてニーズを調査するのがおすすめです。

まとめ

本記事では、階層別研修ごとの主なカリキュラム事例や実施する際のポイント・メリット・デメリットについて解説しました。

階層別研修を実施することで、教育コストの削減や現状把握に期待ができます。階層別研修を成功させるためにも、企業全体で重要性を理解したり、アウトプットする機会を設けたりするといったポイントを意識しましょう。

階層ごとに最適なカリキュラムがある程度決まっているので、本記事を参考にしてみてください。

株式会社ニューズベースでは、研修運営アウトソーシングを提供しており、研修スケジュールの作成や備品準備・当日の進行管理など、研修業務の支援を行っています。

研修運営におけるプロがサポートするため、担当者の負担軽減はもちろん、研修体制の強化にもつながります。

「階層別研修を開催するためのリソースが確保できない」「自分たちで階層別研修を開催できるか不安」という担当者は、お気軽にご相談ください。